摘要:生成式人工智能(Generative Artificial Intelligence,GenAI)技术及其应用的加速渗透,为全球竞争格局带来更多不稳定因素,其引发的变革正在重新定义知识、定义学习。囿于视角与方法的局限,目前针对GenAI赋能教育的综述研究尚未充分挖掘文本之间的深层语义,也未建构系统性的应用框架。对此,文章探索性地从结构调整和算法选型两个方面对自动化主题建模工具BERTopic进行改进,设计了改进后的BERTopic主题聚类流程,并通过对比分析验证了改进后的BERTopic的主题聚类效果。应用改进后的BERTopic工具,文章从主题核心特征、演变趋势和层次关系三个方面剖析了GenAI教育应用的主题聚类结果,在此基础上建构了GenAI教育应用的主题模型。文章的研究对主题建模工具进行了探索性应用,拓展了GenAI教育应用的视角,可为推动GenAI赋能教育提供理论参考。

关键词:生成式人工智能;BERTopic;人工智能教育应用;主题聚类

自从以ChatGPT为代表的GenAI问世以来,其便以其卓越的特征学习能力和独特的自适应性,颠覆性地推动了教育智能化进程[1]。基于生成模型和深度学习技术,GenAI重在从大规模数据的分布模型中抽象出内在结构与概率分布,实现文本、图像等多种形式的信息自主生成[2]。聚焦教育场景,以“子曰”“讯飞星火认知大模型”等为代表的教育垂直大模型通过提供高度智能的个性化学习支持,推动GenAI从教育赋能工具向教育智能体变革[3]。在此过程中,GenAI教育应用呈星火燎原之势,涵盖GenAI教育应用策略、GenAI支持下的学习范式转型、GenAI教育提示工程、GenAI支持的教育内在机制等多维度、深层次主题的理论探索与实践验证,其技术迭代带来的应用革新倒逼教育领域的技术应用形态重塑。

一 问题分析

为深入、科学地把握GenAI教育场景的应用现状,研究者纷纷尝试进行综述性研究,围绕教育场景变革、智能技术应用探索与潜在风险规避,剖析GenAI重塑教育新形态的路径与挑战[4]。但是,当前研究在学科视角与主题分析方法方面存在不足,无法满足研究主题在应用场景、算法工具、评价方式等多维度呈现的主题特征复杂性和主题建模工具在文本挖掘深度、主题数选取等算法层面有效性的需求。

1 局限于单一学科应用,缺少系统视域引领

现有的GenAI教育应用相关文献多聚焦于单一学科,并以大语言模型在语言、医学等课程中的应用为热点。例如,Jeon等[5]深入剖析了37项聊天机器人在语言学习场景的实证研究,依据目标导向、具身性、多模态化三个指标,构建了GenAI聊天机器人在语言学习的应用框架;Lucas等[6]基于医学学科的学习特点,分析了GenAI在增强学习中的潜力,创新性地提出从批判性评估、跨学科合作两个视角优化GenAI教育场景的应用策略。但是,目前GenAI教育应用领域尚缺乏一个融合学科特征、技术应用、风险伦理等多维因素的系统视域,来对现有的研究实践进行系统性综合分析,以明晰GenAI在教育领域的应用路径,推动其在更广泛学科和教育环节中的融合与创新。

2 基于编码的文献分析,未能充分挖掘文本的深层信息

在GenAI教育应用的综述性研究中,研究者多采用系统编码的方法进行文献分析。例如,Yan等[7]依据GenAI教育任务的自动化完成程度及其面临的伦理风险,对GenAI在教育文本分析与生成领域的应用文献进行系统编码,以剖析该领域的研究现状及其面临的道德风险;Chen等[8]依托扎根理论,深入探讨了GenAI教育应用的核心优势和潜在风险。然而,基于编码的综述方法容易受主观性偏差、语境解读不足、数据过度简化的制约,不能充分挖掘文本材料的内在深层信息,其虽然揭示了文献中的显性内容和模式,但对于理解文本背后的深层次含义、多段文本关联性和文化语境等显得力不从心。而在其他学科领域,为明晰主题发展脉络,已有研究者开始引入深度学习算法,通过深层语义挖掘与跨文本关联分析,突破传统编码局限,为揭示主题潜在逻辑提供洞察路径。例如,徐汉青[9]使用BERTopic主题建模工具,构建了AI在图书情报学的主题模型,用于进行更具前瞻性和应用价值的主题演化分析与趋势预测。

综上,在GenAI加速迭代、应用广度与深度不断拓展的背景下,本研究尝试从领域特征出发,对自动化主题建模工具BERTopic进行改进,并将改进后的BERTopic工具用于GenAI教育应用主题聚类,通过主题聚类结果剖析,梳理该领域的研究脉络、热点与趋向,进而建构GenAI教育应用的主题模型,从主题建模工具探索与研究视角拓展层面为GenAI赋能教育场景提供参考。

二 自动化主题建模工具BERTopic的改进

为深入挖掘GenAI教育应用的研究主题,克服当前研究在学科视角与分析方法中的局限,本研究引入Grootendorst[10]提出的集成了预训练大型语言模型特征分析优势的自动化主题建模工具——BERTopic,并对其进行了改进。BERTopic是一种基于文档聚类的主题建模工具,其结合双向编码器表示转换器(Bidirectional Encoder Representations from Transformers,BERT)预训练模型与主题聚类算法,能通过语义嵌入提取文本深层特征并聚类生成主题,实现主题演化分析与趋势预测,已被证明在处理非结构化文本数据、推导出文本中的共同主题和潜在语义结构等方面的效率与准确性均高于主流的主题聚类工具[11]。

1 BERTopic工具的改进

为实现对特定学科领域核心概念的深度解构以提高主题凝练的准确性,本研究根据教育技术领域知识建模的需求,从结构和算法两个维度对BERTopic主题建模工具进行了改进。

(1)结构维度的改进

BERTopic工具的架构关注聚类与特征工程,其应用主要按照嵌入、降维、聚类、主题表示四个步骤实施。BERTopic的主题聚类效果高度依赖通用预训练模型(如BERT)的语义表征能力和基础聚类算法(如HDBSCAN)的适应性,而对于专业的教育技术领域知识体系缺乏深度理解,导致主题提取结果与教育技术学科的理论框架、实践需求存在语义偏差。为此,本研究从以下方面对BERTopic进行了结构性的改进:

①领域知识本体映射机制。为减少数据偏差,辅助聚类算法更准确地捕捉到文本的语义信息,本研究在数据预处理阶段首先引入词还原算法,将词语还原成其词典形式(如将网络用语还原为书面语);之后,为确保文本输入的语义一致性,本研究设计了领域关键词映射表,通过对同义术语(如AI教育、智能教育、智慧教育)进行等价映射、对上下位概念(如学习分析与教育数据挖掘)进行层次映射,来确保聚类算法能够理解文本基本概念,同时能够采用标准化且高效的方式进行文本嵌入降维。

②数据预探索。为提升主题建模结果的准确性与可解释性,本研究在进行聚类分析之前运用KeyBERT关键词提取算法,对摘要文本进行主题预探索。通过对高频关键词的综合分析,在无指导信息的情况下,本研究挖掘了文本数据的潜在主题,并根据教育技术领域相关文献综述的主题分析结果,结合领域专家的专业意见,设计了零次聚类候选主题列表。该列表将同摘要文本一并嵌入,在后续使用余弦相似度时将文档的嵌入与预定义的候选主题词标签进行比较,若大于设定阈值,则零样本主题将分配给文档。针对无法完成匹配的摘要文本,本研究采用BERTopic的标准流程进行迭代聚类,通过动态调整聚类参数和密度峰值,发现并提炼新的潜在主题。

③多元主题表征与微调。在BERTopic主题表示阶段,单一模型在主题表征的深度与多样性方面存在局限。鉴于此,本研究构建了多算法协同优化机制,充分利用多种关键词增强算法的优势,优化主题关键词的代表性、适用性和可解释性;同时引入GPT接口,充分发挥大语言模型在文本分析方面的优势,通过Prompt工程对各算法生成的主题关键词列表、主题原始文档信息、零次聚类候选关键词信息进行整合,进一步阐明目标主题的学科场景定位,从而完成该场景下的精准定位与关键主题提取,最终构建出适配学科领域的GenAI教育应用主题名称及其关键词表征。

(2)算法维度的改进

本研究主要从两个方面对BERTopic进行算法维度的改进:①嵌入模型微调,聚焦模型嵌入的领域适配性,采用领域内标注语料库(涵盖在线教育社区语料、教育技术研究论文摘要等)对BERT嵌入模型进行微调,提高其对GenAI教育应用领域专业术语的语义表征能力。②主题关键词表征,关注算法选型,首先考虑权重计算中同一词汇的不同形态(如时态、语态等)所引起的重复计算,引入最大边际相关性(Maximal Marginal Relevance)算法,以降低此类冗余并增加关键词的多样性;其次,为优化关键词提取过程并融入词的语篇信息,采用词性标注(Part-of-Speech Tagging)算法,通过分析关键词的词性并结合其上下文语境,对主题词序列进行精准调整;最后,为进一步强化关键词在语篇中的代表性,采用KeyBERT Inspired模型利用预训练的BERT来捕捉文本中的深层语义信息,据此对主题词序列进行微调。

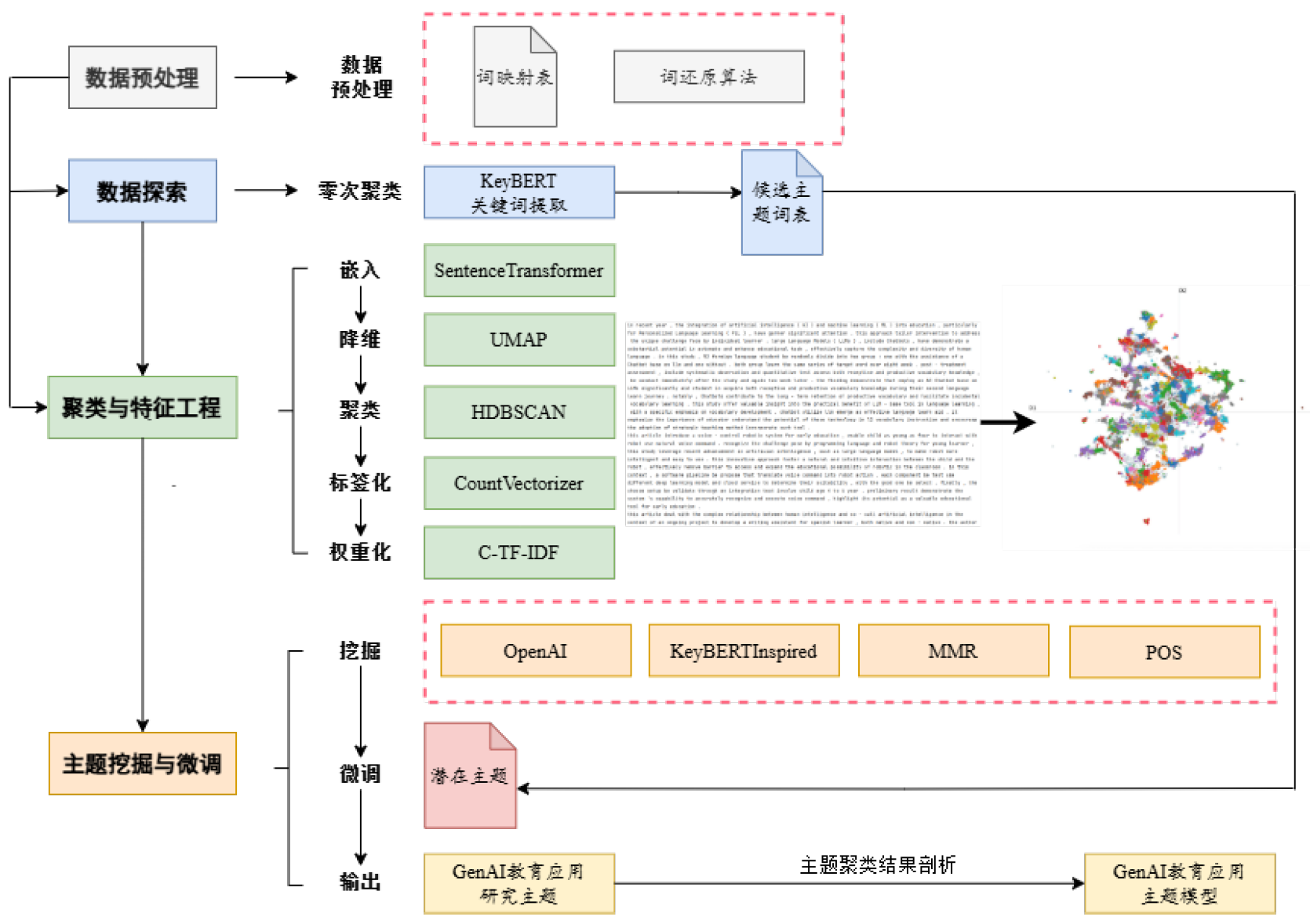

2 改进后的BERTopic主题聚类流程

对BERTopic进行改进后,本研究设计了改进后的BERTopic主题聚类流程,主要包括数据预处理、数据探索、聚类与特征工程、主题挖掘与微调四个关键环节,如图1所示。具体来说,在数据预处理环节,研究人员先设计领域关键词映射表,并应用词还原算法对原始摘要文本进行数据预处理,将其转换为无词性差异、无上下文歧义的标准化文本。在数据探索环节,研究人员可借助KeyBERT算法从标准化文本中提取核心关键词,并通过文献调研与专家研讨,构建研究领域的候选主题词表。在聚类与特征工程环节(图1的绿色模块标识了该环节的算法选型),标准化文本与候选主题词表首先会在嵌入过程中被转换为词向量,并通过降维算法将词向量映射为低维表征,以提升聚类精度;接着,依据词向量之间的相似度计算,形成主题群;之后,经过标签化和权重化处理,文本向量将依据文本词频转变为词频数值表征的特征向量,且在权重化时会充分考虑特征向量在主题聚类和文档中的重要性;最终,标准化文本会被转换为与文本特征同聚类主题相对应的主题-文档矩阵。在主题挖掘与微调环节,本研究采用OpenAI、MMR等多种算法依据主题代表性、上下文关联性等参数进一步挖掘潜在主题,并结合候选主题词表完成对主题模型的微调,以发挥大语言模型在特征分析与内容生成方面的优势,完成GenAI教育应用研究主题的命名与描述,进而通过主题聚类结果剖析,构建GenAI教育应用主题模型。

图1 改进后的BERTopic主题聚类流程

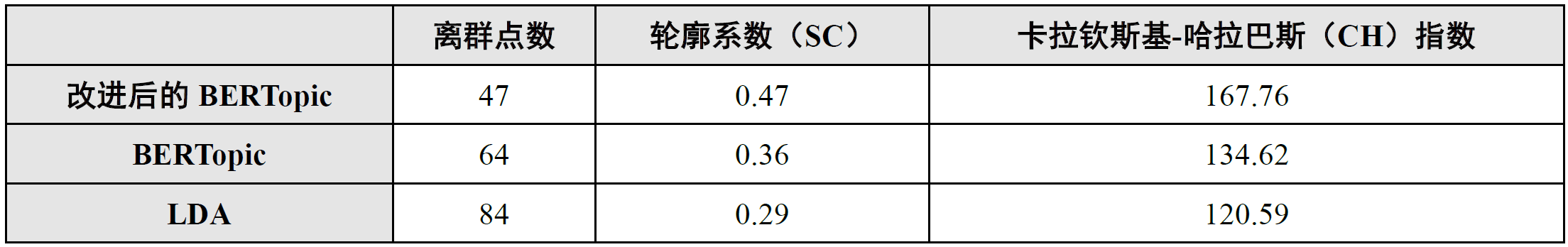

3 改进后的BERTopic成效

在教育文本主题建模领域,LDA作为经典的概率主题模型,能够从大量文本数据中识别出隐含主题,已形成应用范式[12]。为验证改进后的BERTopic工具在GenAI教育应用场景摘要主题分析方面的有效性,本研究采用离群点数、轮廓系数(Silhouette Score,SC)和卡拉钦斯基-哈拉巴斯(Calinski-Harabasz,CH)指数3个指标,将改进后的BERTopic与BERTopic、LDA的主题聚类效果进行了对比,结果如表1所示。其中,离群点数表示聚类结果中未被归入任何簇的异常样本数量,其值越小,表示聚类算法对数据结构的包容性越强;SC用于衡量主题的内聚性,其值越接近1,表示同一主题下的样本点距离越近而不同主题下的样本距离越远;CH指数用于衡量聚类主题内部的紧密度与主题之间的分离度,其值越大,表示主题内部越紧密且不同主题之间越分离。表1显示,无论是否改进,BERTopic在3个指标的表现均优于LDA,这一结论与Khodeir等[13]提出的“BERTopic能全面、连贯地区分和提取各种主题”基本一致;与BERTopic和LDA相比,改进后的BERTopic的SC值、CH值均为最大,说明此工具的主题聚类效果最佳。

表1 主题聚类效果对比结果

三 GenAI教育应用的主题聚类结果剖析

立足国际视域,为建构GenAI教育应用的主题模型,汲取GenAI教育应用的相关国际经验,本研究以Web of Science数据库的核心期刊为数据来源,使用检索式“TS=[‘Generative Artificial Intelligence’ OR ‘Generative AI’ OR ‘Artificial Intelligence Generated Content’ OR ‘AIGC’ OR ‘Large Language Model*’ OR ‘ChatGPT’ OR ‘GPT*’ OR ‘GAI’ OR ‘GenAI’] AND TS=[‘Education*’ OR ‘Teach*’ OR ‘Student*’ OR ‘Learn*’]”,其中截词通配符“*”用于匹配词干的派生词,检索时间设为2000年1月1日至2024年12月31日,共检索到相关文献5398篇。经过三轮滚雪球筛选检索,按照“①英文;②刊发日期为2000年1月1日至2024年12月31日;③包含摘要且页数不少于4页;④设计或者优化GenAI工具,调查教育各方主体对GenAI应用工具的看法或接受度的文章,评估分析GenAI在教育应用中的效能和影响”的纳入标准,剔除与研究主题不一致的文献,最终得到有效文献462篇,作为改进后的BERTopic工具进行主题建模的初始文本。

1 GenAI教育应用研究主题的核心特征剖析

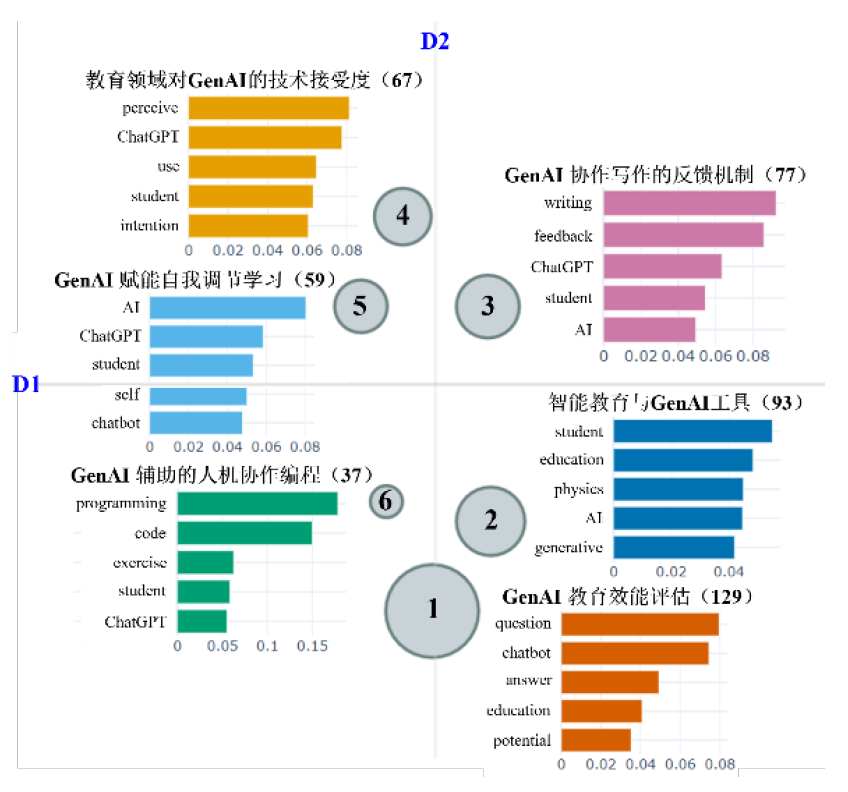

为更加清晰地识别和理解GenAI教育应用的研究主题,本研究采用可视化技术将研究主题的聚类结果映射到二维坐标系中,并对研究主题中的文档数量加以标注,得到研究主题聚类结果的可视化图,如图2所示。图2显示,GenAI教育应用主要包含六大研究主题,且各研究主题在空间上的分布彼此独立,没有出现数据点的交叉,表明主题聚类具有良好的区分度和效果。下文将聚焦于剖析GenAI教育应用六大研究主题的核心特征,来呈现GenAI教育应用的研究现状。

图2 研究主题聚类结果的可视化

(1)GenAI教育效能评估

本研究主题以GenAI智能为出发点,探究其在教育领域的应用效能。“chatbot”“potential”等关键词揭示了本研究主题聚焦于通过问答方式测试以ChatGPT为代表的GenAI驱动的聊天机器人在特定学科知识测试中的问答表现[14]。测评方法主要有两种:①通过标准化测试,对GenAI的学业表现进行量化,并与学习者的学业成绩进行比较,以评估GenAI在学术知识理解方面的深度。例如,Stribling等[15]对GPT-4在生物医学研究生水平考试中的表现进行了评估,结果显示GenAI的得分整体高于学习者的平均成绩,但在图表和手绘题的理解方面存在不足,甚至答案中还出现了幻觉效应和剽窃嫌疑。②通过内容分析法,考察GenAI对问题解释的可靠性及其是否具备高层次的批判性思维和多元逻辑推理能力。例如,Tsoutsanis等[16]从知识获取能力、专业性、准确率等维度对主流大型语言模型在医学教育场景中的应用进行了评估,以衡量GenAI在教育应用中的思维能力和质量。

(2)智能教育与GenAI工具

本研究主题关注GenAI技术智能与智能化教学实践需求的交汇点,以“education”“physics”为代表的关键词显示其立足于学科教学的具体特征,致力于挖掘GenAI在知识检索、即时反馈等方面的技术智能优势,以构建针对特定学科的教学辅助工具。例如,Kortemeyer[17]从作业评分的多元性与繁琐性切入,根据GenAI对物理作业中的论证推导题目作答情况进行评分;Guo等[18]关注课堂辩论场景,设计了GenAI机器人模拟辩论中的正反方角色,引导学习者在辩论稿撰写的过程中进行思维发散与逻辑建构。综合本研究主题的相关文献内容来看,GenAI工具在理解和生成文本方面表现出色,为其在教学设计和评估中充当辅助角色提供了可能,但因其在具体学科知识的准确性、可靠性等方面仍然有限,让其作为“无所不知”的信息资源提供者为时尚早,需要人工智能工程师、教育研究者等多方协作来克服这些挑战[19],以确保GenAI工具在教育领域能够最大程度地发挥辅助作用。

(3)GenAI协作写作的反馈机制

本研究主题聚焦ChatGPT在教育写作场景中的应用机制研究,其从ChatGPT的文本生成能力出发,探索GenAI辅助学习者进行学术写作的新型应用路径。关键词“writing”“feedback”等显示,本研究主题着重剖析ChatGPT辅助学习者进行学术写作时针对写作内容提供个性化反馈的内在机制,探索如何借助GenAI卓越的文本生成功能,培养学习者写作任务中的文本创造性能力。例如,Wang等[20]采用质性研究方法,对50组经教师评分的议论文样本展开分析,发现ChatGPT反馈全面,能够依据学习者写作的上下文特征做出响应。但是,GenAI协作写作的反馈机制存在局限,如易受文本长度、标记符号的影响,且在个性化教学方面多局限于单一的对话情境。

(4)教育领域对GenAI的技术接受度

本研究主题围绕“perceive”“use”等关键词,关注学习者的GenAI使用动机、技术接受度和安全伦理等。技术接受模型(Technology Acceptance Model,TAM)为理解学习者对GenAI这一新型智能工具的接受度提供了一个有力的理论框架,其通过感知有用性、感知易用性等维度来评估学习者对技术的接受度,不仅有助于预防GenAI技术的滥用,还能推动GenAI更深层次地满足学习者的学习需求。例如,Rahman等[21]从感知有用性、感知易用性和感知信息性三个维度,调查了学习者使用ChatGPT辅助学习的态度,并预测了学习者的使用意图。然而,学习者信息泄露、模型“黑盒”的不可解释性等问题,构成了GenAI教育应用情境中人-机交互伦理方面的挑战。这些挑战要求我们在推动GenAI教育应用的同时,必须对相关的伦理风险进行全面的考量和严格的管理。

(5)GenAI赋能自我调节学习

本研究主题围绕“student”“self”等关键词,从学习主体、人机交互过程、自我调节机制三个维度,揭示了学习者在学习体验过程中与GenAI的深层次人机交互过程。例如,复合脑赋能的自我调节学习强调学习者主动选择并调用合适的GenAI支持[22],通过主动发挥主体责任,对反馈结果进行自我审辨与判断,决定是否纳入已有认知结构,并基于自我认知策略的调节实现认知目标。Lee等[23]创新性地引入了一种基于指导的ChatGPT辅助学习工具,以“指导者角色”给予提示和鼓励,引导学习者在求助GenAI之前先尝试独立解决问题,并强调学习者主动进行自我知识建构,改变了以往以问题指令性回复为主的ChatGPT教育应用模式。此外,Wang等[24]将引导性的GenAI工具融入物联网,根据学习者在虚拟环境中的实时表现,以反馈性支持的形式辅助调整知识内化活动。上述研究遵循学习者的自我调节学习规律,利用GenAI智能、实时地分析学习者特征并提供引导性支持,充分唤醒学习者进行知识建构的主观能动性。

(6)GenAI辅助的人机协作编程

本研究主题围绕“programming”“code”等关键词,聚焦于GenAI工具在人机协作编程场景中的应用表现与实施路径。随着GenAI模型算法的迭代优化,集成AI优势的智能体(AI Agent)展现出模拟人类智能决策的能力,这种进步推动着以人类认知为主导的单向协作模式向人与智能体的深度融合模式演进。本研究主题通过剖析GenAI在编程教学中的知识补偿、情感支持等功能,探索其赋能学习者深度学习的有效策略。例如,Sun等[25]采用准实验研究方法,系统考察了ChatGPT辅助编程对大学生编程行为、表现及认知发展的影响,构建GenAI编程导师的教学支持框架,为GenAI在编程教育领域的实践提供理论参考。

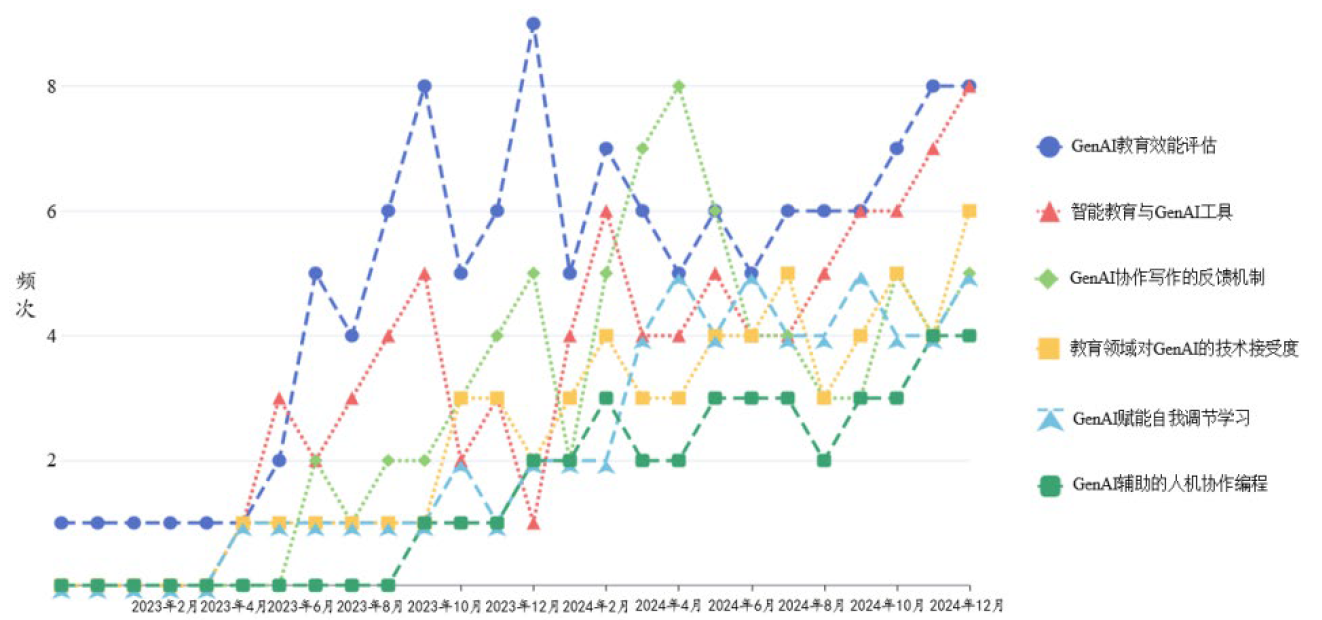

2 GenAI教育应用的主题演变趋势

依据各研究主题的文献频次分布,本研究采用折线图呈现GenAI教育应用的主题演变趋势。如图3所示,GenAI教育应用的相关研究主要分布在2023年3月之后。随着GenAI教育应用的不断深入,教育场景中的GenAI研究主题自2023年4月起呈现出显著的多元化趋势:以GenAI教育效能评估的探索性研究为起点,持续吸引着研究者的目光,各主题研究频次持续上升;伴随教育教学与GenAI工具融合应用的逐步深入,研究主题拓展到学习者与GenAI工具交互时的自我调节学习和知识体系建构;研究者对技术接受度与伦理风险方面的问题也越来越重视。GenAI技术的不断革新,特别是GPT-4和以“文心大模型4.0”为代表的大语言模型的迭代升级,使智能工具在文本理解能力上取得了突破性进展,催生了GenAI支持的协作写作反馈、人机协作的编程学习等具体教育情景下的全新应用主题。这些突破不仅拓展了GenAI教育应用的深度与广度,也为教育技术的发展和教育实践的创新带来了新的机遇与挑战。

图3 GenAI教育应用的主题演变趋势

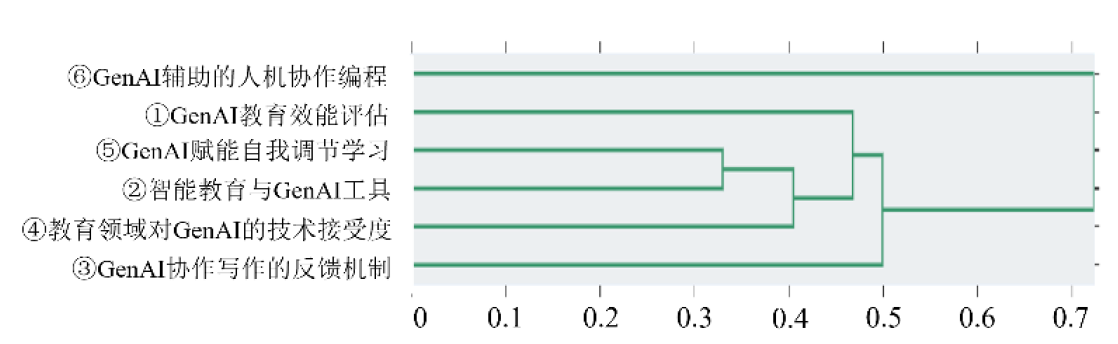

3 聚类主题的层级关系剖析

通过剖析GenAI教育应用六大研究主题的核心特征,本研究明晰了当前GenAI教育应用的研究现状。然而,主题模型的构建需要进一步聚焦主题之间的语义关联性与逻辑层级性。根据各主题之间的相关性,本研究梳理了聚类主题的层级关系(如图4所示),可以看出聚类主题的层级结构鲜明:主题②与主题⑤构成内部层级,主题①、主题③与主题⑥形成外部层级,而主题④与这两个层级相互联结,形成完整的GenAI教育应用主题网络。这种层级化的结构展现了聚类主题的内在联系,为构建GenAI教育应用主题模型提供了直接的依据。

图4 聚类主题的层级关系

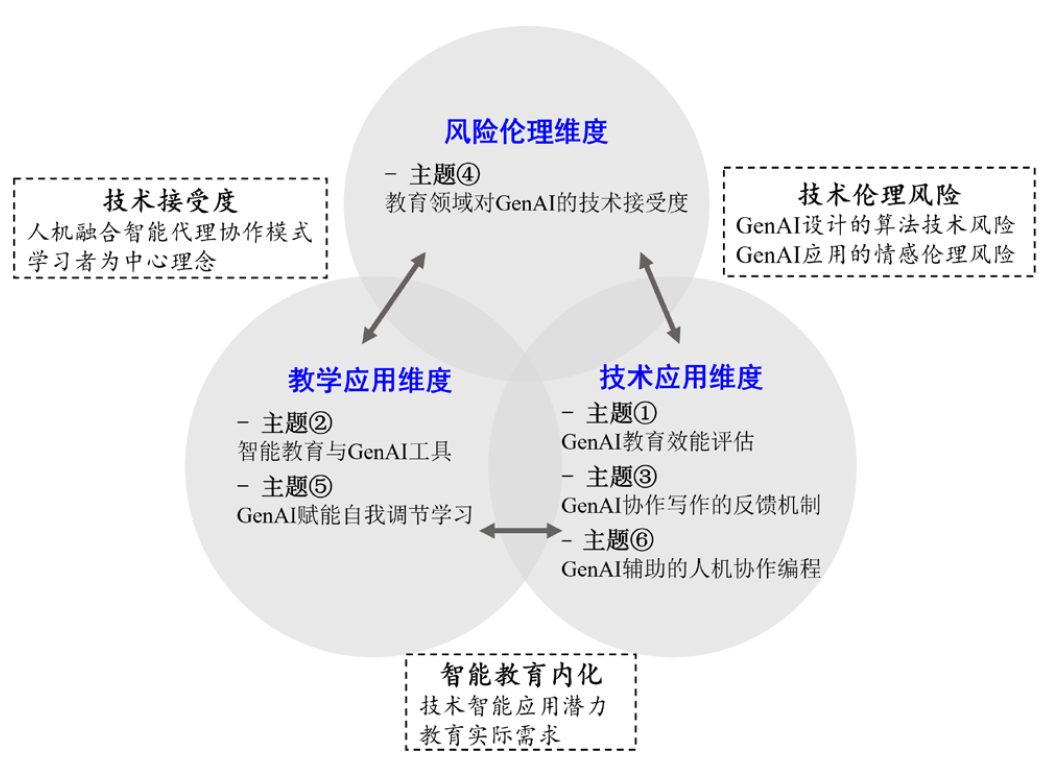

四 GenAI教育应用的主题模型构建

基于上述GenAI教育应用的主题聚类结果,结合主题内部的关键词特征,本研究将GenAI教育应用的六大研究主题凝练为教学应用、技术应用、风险伦理三个维度,并通过智能教育内化、技术伦理风险、技术接受度三个关联枢纽实现维度联结,形成GenAI教育应用的主题模型,如图5所示。

图5 GenAI教育应用的主题模型

1 三个维度

(1)教学应用维度

在GenAI教育应用的主题研究中,主题②“智能教育与GenAI工具”与主题⑤“GenAI赋能自我调节学习”之间高度关联成为了一个研究焦点,组成了教学应用维度。本维度坚持“学习者为中心”原则,以学习者的主动探究行为作为教学活动的主要驱动力,致力于有效发挥GenAI增强智能在学习过程的中介作用,构建一套系统化的教学应用策略,通过有效的问答反馈辅助提升学习者在知识建构过程中的主动性和自主性,促进学习者的深度学习和创新思维发展。

(2)技术应用维度

GenAI技术的文本特征处理与内容生成能力,不仅在主题①“GenAI教育效能评估”方面展现出了其卓越的应用潜力,也进一步催生了主题③“GenAI协作写作的反馈机制”和主题⑥“GenAI辅助的人机协作编程”两个新主题,这些构成了技术应用维度的核心内容。本维度强调发挥GenAI在文本生成、数据分析等领域的智能优势,构建人机协作的智能反馈与编程范式,探索技术工具赋能教育多维场景的可行路径。

(3)风险伦理维度

本维度聚焦主题④“教育领域对GenAI的技术接受度”,从教育主体对GenAI教育应用的满意度与信任度、GenAI潜在的伦理风险与应用边界问题两个方面,探讨技术赋能教育的长效机制与发展路径。

2 三个关联枢纽

上述三个维度的交叉关联,是通过以下三个关联枢纽来实现的:①智能教育内化,主要联结教学应用维度和技术应用维度,强调智能教育工具设计与学习者学习过程的深层关联,其核心在于:教育技术开发必须以学习者需求和学习行为为核心,有效发挥技术智能的应用潜力,以切实服务于教育实际需求。②技术伦理风险,主要联结技术应用维度与风险伦理维度,既关注技术设计视角下算法黑盒的可解释性、隐私数据的泄露风险,又关注技术应用视角下的技术依赖性、情感缺失和内容滥用的伦理风险。③技术接受度,主要联结教学应用维度与风险伦理维度,其核心在于:探索人机融合智能代理协作模式在深度学习中的适应性,遵循“学习者为中心”的原则,强调GenAI教育应用需以技术有效性、伦理合规性、学习者需求的三元平衡为基石。

五 结语

本研究引入自动化主题建模工具BERTopic,并从结构和算法两个维度对BERTopic工具进行了改进,实现了对GenAI教育应用的主题聚类分析。通过剖析GenAI教育应用的主题聚类结果,本研究发现:GenAI教育应用主要包括六大核心主题,即GenAI教育效能评估、智能教育与GenAI工具、GenAI协作写作的反馈机制、教育领域对GenAI的技术接受度、GenAI赋能自我调节学习和GenAI辅助的人机协作编程;教育场景中的GenAI研究主题从早期的工具应用探索逐渐拓展至技术接受、人机协作等多元领域,且各主题的研究频次也在持续上升;主题②与主题⑤构成内部层级,主题①、主题③与主题⑥形成外部层级,而主题④与这两个层级相互联结,形成完整的GenAI教育应用主题网络。在此基础上,本研究构建了GenAI教育应用的主题模型,包含教学应用、技术应用、风险伦理三个维度,以及智能教育内化、技术伦理风险、技术接受度三个关联枢纽。

展望未来,我们要从教学应用出发,立足教育育人本质和自我调节学习的认知机制,以学习者核心素养培养为牵引,发挥技术智能优势,驱动GenAI从“知识传递者”向“指导者”身份转变;同时,必须严格审视GenAI在伦理与不公平性问题的潜在风险,精准把握GenAI育人本质,实现教育个性化、教育公平的美好愿景。此外,本研究提出的改进型BERTopic工具可以在更广泛的学科领域进行测试与应用,通过科学优化主题模型的效果验证维度,进一步提高其在学科领域的适用性与主题建模的准确性。

参考文献

[1]黄星云,焦建利,曾君,等.GenAI重塑课堂活动:应用路径与实践样态[J].现代教育技术,2025,(2):26-34.

[2]Liu M, Zhang L J, Biebricher C. Investigating students’ cognitive processes in generative AI-assisted digital multimodal composing and traditional writing[J]. Computers & Education, 2024,211:104977.

[3]柳晨晨,王欣颖,倚杨莹,等.GenAI教育落地的多案例溯因分析——基于教师愿景、学生参与和课堂技术集成的三维分析框架[J].现代教育技术,2025,(2):35-45.

[4]Francis N J, Jones S, Smith D P. Generative AI in higher education: Balancing innovation and integrity[J]. British Journal of Biomedical Science, 2025,81:14048.

[5]Jeon J, Lee S, Choe H. Beyond ChatGPT: A conceptual framework and systematic review of speech-recognition chatbots for language learning[J]. Computers & Education, 2023,16:104898.

[6]Lucas H C, Upperman J S, Robinson J R. A systematic review of large language models and their implications in medical education[J]. Medical Education, 2024,(11):1276-1285.

[7]Yan L, Sha L, Zhao L, et al. Practical and ethical challenges of large language models in education: A systematic scoping review[J]. British Journal of Educational Technology, 2024,(1):90-112.

[8]Chen X, Hu Z, Wang C. Empowering education development through AIGC: A systematic literature review[J]. Education and Information Technologies, 2024,(13):17485-17537.

[9]徐汉青.融合BERTopic和LSTM的LIS学科AI研究主题演变分析及趋势预测[J].情报科学,2024,(12):1-22.

[10]Grootendorst M. BERTopic: Neural topic modeling with a class-based TF-IDF procedure[OL].

[11]Chang Y, Wang X, Wang J, et al. A survey on evaluation of large language models[J]. ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, 2024,(3):1-45.

[12]柴少明,贺振海,李作锟.网络问答社区公众对AIGC在教育中影响及应用的关注与认知研究——LDA主题建模与时间序列分析[J].现代教育技术,2024,(10):42-52.

[13]Khodeir N, Elghannam F. Efficient topic identification for urgent MOOC forum posts using BERTopic and traditional topic modeling techniques[J]. Education and Information Technologies, 2024,(30):1-27.

[14]Rawas S. ChatGPT: Empowering lifelong learning in the digital age of higher education[J]. Education and Information Technologies, 2024,(6):6895-6908.

[15]Stribling D, Xia Y, Amer M K, et al. The model student: GPT-4 performance on graduate biomedical science exams[J]. Scientific Reports, 2024,(1):5670.

[16]Tsoutsanis P, Tsoutsanis A. Evaluation of large language model performance on the Multi-Specialty Recruitment Assessment (MSRA) exam[J]. Computers in Biology and Medicine, 2024,168:107794.

[17]Kortemeyer G. Toward AI grading of student problem solutions in introductory physics: A feasibility study[J]. Physical Review Physics Education Research, 2023,(2):020163.

[18]Guo K, Zhong Y, Li D, et al. Effects of chatbot-assisted in-class debates on students’ argumentation skills and task motivation[J]. Computers & Education, 2023,203:104862.

[19]Lu Q, Yao Y, Xiao L, et al. Can ChatGPT effectively complement teacher assessment of undergraduate students’ academic writing?[J]. Assessment & Evaluation in Higher Education, 2024,(5):616-633.

[20]Wang L, Chen X, Wang C, et al. ChatGPT’s capabilities in providing feedback on undergraduate students’ argumentation: A case study[J]. Thinking Skills and Creativity, 2024,51:101440.

[21]Rahman M S, Sabbir M M, Zhang J, et al. Examining students’ intention to use ChatGPT: Does trust matter?[J]. Australasian Journal of Educational Technology, 2023,(6):51-71.

[22]韩悦,赵晓伟,沈书生.人机协同调节:复合脑视角下自我调节学习的新路径[J].电化教育研究,2024,(5):20-26、34.

[23]Lee H Y, Chen P H, Wang W S, et al. Empowering ChatGPT with guidance mechanism in blended learning: Effect of self-regulated learning, higher-order thinking skills, and knowledge construction[J]. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 2024,(1):16.

[24]Wang L, Chen X, Wang C, et al. ChatGPT’s capabilities in providing feedback on undergraduate students’ argumentation: A case study[J]. Thinking Skills and Creativity, 2024,51:101440.

[25]Sun D, Boudouaia A, Zhu C, et al. Would ChatGPT-facilitated programming mode impact college students’ programming behaviors, performances, and perceptions? An empirical study[J]. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 2024,(1):14.